Lo scopo dell’educazione è di aiutarti fin dall’infanzia a non imitare nessuno, ma a essere te stesso in ogni momento.

Jiddu Krishnamurti

CAPITOLO 4

La pedagogia riparativa

I bambini e i ragazzi che hanno subìto i danni psicologici, scolastici, relazionali provocati dalle folli misure pandemiche hanno bisogno di un intervento educativo su misura per ricostruire ciò che è stato perso o distrutto. Occorre perciò elaborare per loro una pedagogia riparativa, che costituisca la prima fase di una rinascita integrale della persona, come abbiamo detto nel terzo capitolo. Ritengo riparativa una visione pedagogica che si proponga di

- aiutare a superare il trauma e il danno psicologico,

- cancellare gli effetti alienanti della manipolazione, della conformità sociale, dell’abuso, dell’avvelenamento del pozzo1, della disgregazione del tessuto comunitario e familiare, dell’eccesso di digitale,

- colmare i vuoti di conoscenza e di crescita causati dall’interruzione scolastica e dall’isolamento sociale,

- restituire ciò che è stato tolto (libertà, relazione, gioia, integrità, creatività),

- ripristinare le condizioni per uno sviluppo sano.

La pedagogia riparativa ha però solo una valenza occasionale e preliminare. Serve a ricostituire una linea di partenza accettabile per ulteriori traguardi. L’educazione non può avere come fine solo guarire le ferite e ripristinare il funzionamento originario. Non può rimanere troppo a lungo nella mentalità del pronto soccorso. Il fallimento complessivo delle istituzioni educative nel farsi carico dei reali bisogni dei più giovani in questi ultimi anni e in generale il fallimento conclamato delle corrotte democrazie occidentali a sostenere e difendere i più elementari diritti umani ci invita a riflettere su un ripensamento complessivo dell’educazione e della scuola, che formi individui più consapevoli e più forti rispetto alle pressioni del potere. Una coscienza sveglia non è addomesticabile. Come scriveva Rousseau nell’Emilio, attraverso l’educazione si possono formare i cittadini di una società migliore. Meglio ancora, si possono creare le basi perché siano gli adulti di domani a costruire la società che rispecchierà al meglio ciò che sono diventati.

Potremmo chiamare questa seconda fase pedagogia trasformativa. Essa si propone di trasformare i vissuti negativi in occasioni di crescita, di trasformare dei piccoli schiavi addomesticati in donne e uomini liberi e creativi, di sviluppare l’autentica resilienza, che non è adattamento all’ambiente, ma capacità di trasformarlo con la propria coscienza, per realizzare società più empatiche, etiche e umane. Tocca a noi fare da tramite per loro di un’attitudine che possediamo solo in parte, in quanto anche noi figli di una società malata. Il nostro compito è trasformare noi stessi per permettere loro di fare il salto nel futuro della Grande Rinascita. Attingendo alla nostra parte creativa, possiamo proporci finalità educative più ambiziose di quelle elaborate nei testi legislativi e ministeriali e ipotizzare percorsi formativi per realizzarle. Parleremo di pedagogia riparativa in questo capitolo e di pedagogia trasformativa nel prossimo.

Essere per educare

Se c’è una professione nella quale è indispensabile lavorare su se stessi, è proprio quella dell’insegnante. Ognuno di noi dà quello che è. Un allievo apprende dal maestro non solo quello che dice, ma anche e soprattutto quello che fa e come lo fa. La mente umana, specie nella crescita, registra e copia tutto ciò che percepisce, apparente o non apparente, che ne abbia coscienza o meno. Un insegnante che non abbia compreso la responsabilità immensa del suo ruolo e che lo interpreti sciattamente come un lavoro impiegatizio non è in grado di educare. L’educatore deve incarnare i valori e le qualità che vuole risvegliare negli allievi.

Il problema è che spesso non ci conosciamo. La saggezza antica del motto delfico γνῶθι σεαυτόν (gnōthi seautón, “conosci te stesso”) richiama all’esigenza di andare al fondo di se stessi e di scoprire chi si è veramente. Come possiamo pretendere che un allievo impari qualcosa che noi per primi non sappiamo fare o essere? Come può comprendere il suo allievo un insegnante che abbia sviluppato un livello di coscienza inferiore? Si può essere un buon modello senza essersi confrontati con la propria Ombra? Se si concepisce l’educazione come un processo che consiste nel tirar fuori, nel rendere visibile ciò che non si vede, nel connettere un individuo con la propria essenza, dobbiamo saperlo fare in prima persona.

Educare vuol dire accompagnare un’anima nel suo percorso in questa esistenza. Si tratta di un servizio che un’anima svolge per altre anime. Non si può svolgere bene senza conoscere se stessi, per poter sostenere l’educando nel perseguire il medesimo obiettivo. Come dicevamo prima, per educare nel senso più alto del termine occorre essere. Non è solo una tecnica o un sapere teorico; richiede lavoro interiore, consapevolezza, intuizione profonda. L’educatore (il genitore, il maestro) deve prima di tutto conoscersi, esplorare i limiti e i vincoli della propria mente e i suoi automatismi, sviluppare la Coscienza e rivitalizzare in se stesso la scintilla divina, essere consapevole dei bisogni profondi dell’allievo come dei propri, essere capace di amare se stesso per poter gioire dell’elevazione dell’educando. Non deve mai mancargli la consapevolezza che il male fuori di noi è la proiezione di quello che ci portiamo dentro e che solo partendo dal secondo può avvenire la guarigione.

L’educazione autentica è sempre olistica, tratta cioè la persona come un tutto ed è attenta a ogni dimensione dell’essere individuale, nonché all’unicità di ciascuno. Ogni seme cresce in modo diverso e richiede diverse condizioni ambientali per esprimere al meglio la sua natura. Torniamo così alla metafora del “maestro giardiniere”, tanto cara a Fiedrich Froebel, che esprime poeticamente la cura amorevole che caratterizza l’educatore per vocazione e l’esigenza imprescindibile di rispettare il legame profondo fra i bambini e la natura.

Perciò l’educazione non può ridursi all’insegnamento. “Insegnare” significa “imprimere un segno”, “lasciare un’impronta, un marchio” e presuppone che si abbia di fronte una materia plasmabile, per lo più passiva rispetto all’azione del maestro, che diventa il protagonista del processo educativo. A scuola si insegna, spesso in modo standardizzato e unidirezionale, ma non sempre (per non dire quasi mai) si educa. Certamente un bravo insegnante “lascia il segno”, ma anche quello pessimo lo fa, e spesso è un trauma indelebile, quando non un vero e proprio “marchio”, un confine artificiale per le menti e la costrizione di una visione estranea, imposta con l’autorità. La differenza sta nell’attitudine educativa, nella capacità di prendersi cura dell’altro e di rispettarne la natura profonda.

Educare vuol dire vedere nell’oggi il presente di domani. Il vero insegnante non ripete un sapere trito e insapore, ma innova continuamente la tradizione con il fermento della creatività, della presenza, del pensiero critico, consapevole del contesto in cui opera e immaginando il futuro. Dovrebbe essere l’avanguardia intellettuale e spirituale della comunità.

Le qualità richieste a un insegnante che voglia riparare il danno e andare oltre sono tante. Innanzitutto, gli serve aver imparato a comprendere con lo sguardo della Coscienza il funzionamento della propria mente. Se non siamo consapevoli di come portiamo nel contesto professionale vissuti personali e familiari, lacune affettive, immaturità emotive, frustrazioni e aspettative o di come il nostro ego e le distorsioni della mente ci impediscano di percepire con chiarezza l’animo degli allievi, non possiamo essere autenticamente maestri.

In secondo luogo, l’educatore deve mettere da parte se stesso e i suoi preconcetti per tirare fuori maieuticamente dall’allievo quello che ha dentro, per accompagnarne lo sviluppo, per risvegliarne il fuoco interiore e l’amore per la conoscenza. Anche se si concentra sui bisogni dell’allievo, il suo ruolo resta fondamentale: senza di lui, l’allievo non potrebbe apprendere da solo allo stesso modo. Come spiegava San Tommaso d’Aquino, grazie al maestro la conoscenza implicita dell’allievo può passare dalla potenza all’atto.

In terzo luogo, l’insegnante non deve mai dimenticare che il suo fine è rendersi inutile. Quando il maestro è diventato inutile, significa che l’allievo ha conquistato l’autonomia, segno di un ottimo lavoro educativo del maestro. L’insegnante che rende gli allievi dipendenti e ha bisogno del loro riconoscimento non è un buon educatore. Educare vuol dire insegnare a vivere, a un livello anche più elevato di quello in cui viviamo noi.

In quarto luogo, l’educatore autentico non si occupa solo di trasmettere un sapere, ma mira alla crescita complessiva e armoniosa della persona: corpo, mente, anima e spirito. Deve avere competenze emotive e relazionali e risultare autorevole ed empatico. Dovrebbe avere la mente vivace e aperta alla trasversalità del sapere, saper comunicare in modo vivo, autentico e profondo.

In quinto luogo, nell’inevitabile tensione dialettica fra esigenze dell’individuo ed esigenze della società che caratterizza l’azione educativa, dovrà dare la priorità sempre alle esigenze individuali, quando sono essenziali per la felicità del singolo. Non serve a una società evoluta un individuo frustrato, represso e infelice, come vorrebbe il progetto transumanista e totalitario. Dovrà però preparare i suoi allievi a vivere nella società, ma senza costringerli all’adattamento di tipo animale; piuttosto, sviluppando in loro la potenza trasformativa.

In sesto luogo, fra l’autoeducazione e l’eteroeducazione dovrà privilegiare la prima. L’idea che un allievo sia tabula rasa da incidere con lo stilo è fuorviante: se saprà attingere alle risorse profonde dell’allievo, il maestro lo aiuterà a sviluppare la fiducia in se stesso, nella sua intuizione, nella sua capacità di comprendere e risolvere i problemi e lo farà uscire dal senso di inadeguatezza che inquina l’esperienza scolastica di molti studenti. Si impara veramente solo ciò che si fa, diceva Giovambattista Vico. Mettere in gioco le proprie risorse può essere scomodo, ma uscire dalla zona di comfort permette conquiste altrimenti inarrivabili. Il bravo allievo non è quello che si adegua alle aspettative del maestro, ma quello che impara a usare gli strumenti per raggiungere in autonomia quella stessa conoscenza.

In settimo luogo, mai come ora avere senso critico è necessario per decifrare la complessità del mondo. Non lo si può insegnare a scuola se non lo si è sviluppato in anni di letture, di approfondimenti, di ricerche e di esercizio di analisi e di sintesi. Un insegnante senza pensiero critico è come un coltello senza manico. Può anche aver studiato molto, ma il suo sapere diventa del tutto inservibile a incidere in profondità nell’animo dei suoi studenti.

Infine, non si può essere insegnanti consapevoli senza riflettere sui fini e sui valori dell’educazione. Niente di ciò che si fa a scuola è privo di effetti a breve, medio o lungo termine. Tutto lascia un segno, più o meno positivo. Quale modello di uomo o di donna abbiamo in mente quando insegniamo? A quale società e a quale individuo stiamo dando forma? Quali valori (o disvalori) stiamo trasmettendo quando puniamo un allievo per aver abbassato la mascherina o prestato la penna a un compagno? Per quale fine stiamo svolgendo il “programma” o stiamo valutando un’interrogazione? Qual è il senso di ciò che stiamo facendo? Possiamo accettare in un contesto educativo la competizione, la delazione, la discriminazione, l’umiliazione pubblica? In base a quali valori? Se non ci facciamo domande come queste, faremmo meglio a cambiare mestiere. Ci stiamo prendendo infatti una responsabilità enorme, proporzionata alla centralità che ha l’educazione in ogni società umana. Non importa se questa centralità non viene riconosciuta dall’esterno. Se danneggiamo una personalità in crescita o se l’intenzione con la quale agiamo è inquinata da moventi egoistici o opportunistici, le conseguenze sono una nostra responsabilità e le azioni dannose ci tornano indietro. Se tutti i docenti fossero consapevoli del peso enorme che ha ogni loro gesto, ogni loro parola o espressione del viso per i propri allievi, avremmo una società molto più evoluta di quella che conosciamo.

Parlando del ruolo educativo di genitori e insegnanti nel quinto capitolo di Guarisci te stesso, il dottor Edward Bach2 scriveva:

Il maestro deve sempre tenere a mente che il suo compito è solo quello di far da guida al giovane, di offrirgli l’occasione di conoscere le cose del mondo e della vita, al punto che ogni fanciullo possa riconoscere qual è la sua strada e, se lasciato libero, di scegliere per istinto ciò che è necessario al successo della propria vita. Perciò, allo studente non dovrebbe essere dato nulla più di una cura e di una guida amichevoli, al fine di renderlo capace di acquisire la conoscenza di cui egli ha bisogno.

Solo accettando consapevolmente la sfida della responsabilità educativa possiamo contribuire alla crescita della piantina che è affidata alle nostre cure. Tocca a noi, non possiamo delegare.

La pedagogia riparativa: la relazione prima di tutto

Abbiamo illustrato, nei capitoli 2 e 3, che cosa servirebbe ora per riparare il danno e quali siano i bisogni contingenti, evolutivi e spirituali dei ragazzi di cui dobbiamo tenere conto. Abbiamo considerato le esigenze di bambini e ragazzi; ora dovremmo chiarire meglio come possano gli insegnanti e i genitori concretamente mettere in atto una pedagogia riparativa. Spostiamo quindi l’attenzione dai bisogni ai rimedi. Entrando più nel dettaglio, un intervento educativo può risultare riparativo se fondato sull’ascolto empatico e su una relazione autentica. Pochi adulti ne sono davvero capaci o hanno seguito una formazione adeguata al proposito. Chi ci riesce, spesso ha una predisposizione naturale, quanto mai preziosa in questo momento di annientamento dell’empatia a scuola.

La relazione educativa ha tre caratteristiche principali: è profonda, è espressiva e strumentale insieme ed è verticale. Una relazione è profonda se gli interessati la percepiscono come tale, se si genera interdipendenza cognitiva (i partner tendono a influenzarsi reciprocamente nel creare una visione del mondo e di sé), se lo scambio fra le persone coinvolte è percepito come giusto (non è uno solo che dà) e appropriato (per esempio, se si scambia amore con amore e non amore con denaro), se c’è affinità o complementarietà.

La distinzione fra relazione strumentale e relazione espressiva si deve al sociologo statunitense Talcott Parsons, che, riprendendo la distinzione di Max Weber fra azioni razionali rispetto allo scopo e azioni affettive, osserva come le relazioni profonde possano essere affettivamente cariche (espressive) o affettivamente neutre (strumentali). Le relazioni profonde, infatti, rispondano a due ordini di esigenze: orientarci nella vita e migliorarne la qualità (valore esistenziale) o cooperare per fini diversi (valore funzionale). I due elementi sono presenti entrambi, ma con peso diverso a seconda della relazione.

In questo particolare momento, servirebbe sbilanciare la relazione educativa verso il valore esistenziale, più che verso il valore funzionale. Se infatti normalmente la relazione educativa è contemporaneamente strumentale, perché è volta a perseguire dei fini specifici (imparare la matematica, diventare autonomi, acquisire un metodo di studio, per esempio) ed espressiva, perché coinvolge profondamente a livello affettivo ed esistenziale e coinvolge la sfera delle emozioni e dei valori, un adulto sensibile non può non rilevare che con la DAD e tutto il resto il valore espressivo della relazione si è perso quasi del tutto. Ora deve diventare l’aspetto preponderante della relazione, per compensare la perdita enorme di questi anni. Questo vuol dire che l’attenzione ai bisogni affettivi ed emotivi del singolo allievo deve avere più spazio rispetto alle esigenze del “programma”.

Infine, la relazione educativa è verticale, perché i due partner non solo sullo stesso piano, e tale deve restare, perché l’asimmetria fra educatore ed educando è ineliminabile per poter dare il supporto necessario alla crescita. Si tratta però di un tipo di verticalità diverso da quello della gerarchia nelle organizzazioni, perché in questo tipo di verticalità non c’è competizione: l’educatore ha un ruolo contenitivo e protettivo, di scaffolding (impalcatura, ponteggio) rispetto alla costruzione progressiva dell’autonomia del discente sul piano intellettuale, affettivo, relazionale, sociale. Inoltre, come abbiamo già detto, il docente fa da modello, da exemplum, e non solo sul piano intellettuale.

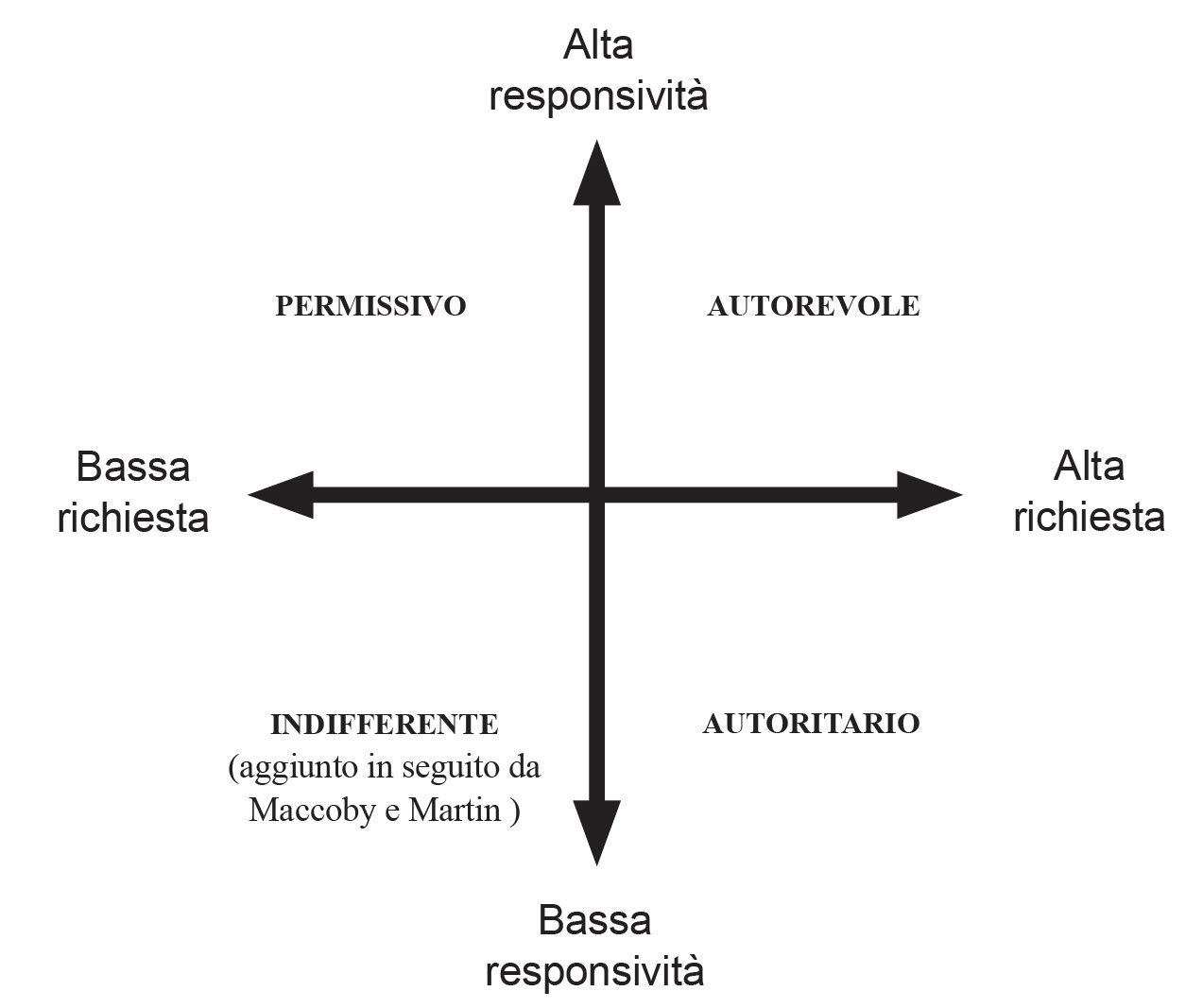

Per sostenere senza prevaricare, per essere veramente custodi di questi ragazzi trattati con tanta crudele indifferenza, sarebbe più che mai adeguato adesso uno stile educativo caldo e autorevole. La psicologa Diane Baumrind (1971; 1991) elaborò una tipologia degli stili educativi genitoriali, classificandoli sulla base di due dimensioni fondamentali: il livello di richiesta (più o meno esigente) e il livello di responsività o reattività. La reattività definisce il livello di disponibilità del genitore a rispondere alle esigenze del bambino in modo solidale e accettante. La richiesta dei genitori si riferisce al grado di rigidità delle regole che il genitore stabilisce per il comportamento del proprio figlio, alle aspettative che i propri figli rispettino queste regole e al livello di conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole. Ne risultarono tre stili genitoriali: permissivo, autoritario e autorevole. Maccoby e Martin (1983) aggiunsero in seguito un quarto stile, quello indifferente.

Nello stile permissivo o indulgente, il genitore è poco esigente e molto reattivo, ha poche aspettative comportamentali da parte del bambino, ma si mostra sensibile ai suoi bisogni. “La genitorialità indulgente è uno stile di genitorialità in cui i genitori sono molto coinvolti con i loro figli, ma pongono poche richieste o controlli su di loro” (Baumrind, 1991). Ne risulta, secondo la ricerca della Baumrind sui bambini in età prescolare, che i bambini con genitori permissivi erano immaturi, privi di controllo degli impulsi e irresponsabili. I figli di genitori permissivi possono tendere a essere più impulsivi e meno attenti a evitare comportamenti che possono suscitare aggressività negli altri; da adolescenti possono impegnarsi maggiormente in comportamenti scorretti come l’uso di droghe. Nei casi migliori, possono diventare sicuri, autonomi e disposti ad accettare la sconfitta.

Lo stile autoritario è caratterizzato da un alto livello di richiesta e un basso livello di reattività. Il genitore autoritario esercita un controllo continuo sull’osservanza delle regole, pone molte restrizioni e ricorre spesso alle punizioni, verbali o corporali. Dà poche spiegazioni o feedback per il proprio comportamento e pretende semplicemente l’obbedienza. Poiché l’iniziativa del bambino è spesso inibita, il risultato è una riduzione delle competenze sociali, nonché un elevato livello di conformismo, sottomissione, infelicità, rabbia e colpa. Quando il bambino ha un’alta autostima, tende a ribellarsi; in altri casi, se il risentimento è elevato, si possono manifestare comportamenti di fuga, compreso l’uso di sostanze, o la tendenza al suicidio. Questi effetti drammatici non si verificano sempre; bisogna ricordare che, nella relazione genitore/figlio, anche il figlio contribuisce all’esito finale e che un ruolo giocano pure le norme prevalenti nel contesto culturale. Laddove la norma sociale è uno stile autoritario, gli effetti psicologici non sembrano così negativi.

Nello stile autorevole, sono di livello elevato sia la richiesta sia la reattività. Il genitore autorevole esercita un controllo sui figli, ma le sue regole sono poche e fatte rispettare senza rigidità. Le esigenze dei figli vengono ascoltate e soddisfatte. Un genitore autorevole si aspetta dal figlio maturità, dialoga con lui, gli insegna a regolare le proprie emozioni, perdona le sue mancanze, lo aiuta quando è in difficoltà e lo assiste nella soluzione dei problemi, stimola la sua voglia di esplorare e di essere autonomo, ponendo però dei limiti al suo comportamento e controllando da lontano. Usa poco le punizioni, preferendo ragionare con i figli sulle conseguenze delle loro azioni, e se le usa, evita misure sproporzionate e arbitrarie. Con genitori autorevoli, i figli tendono a essere più indipendenti, sicuri di sé, autosufficienti, generosi, apprezzati dagli altri, perché sono attenti alle loro esigenze, e ottengono più facilmente successo.

Lo stile indifferente, infine, presenta un basso livello di richiesta e un basso livello di reattività. Il genitore indifferente non esige nulla e non dà né ascolto né supporto. A tutti gli effetti, è spesso un genitore trascurante o assente, non di rado per via della dipendenza da alcool o da altre sostanze. Fra le tipologie genitoriali, è senza dubbio quella dagli esiti peggiori per i figli, che possono presentare disturbi psicologici, come scarsa capacità di autocontrollo, di autonomia e una condizione ansioso-depressiva, insicurezza e senso di abbandono o diventare bambini adultizzati.

Non mancano altri stili genitoriali francamente patologici, come quello narcisista o quello abusante, dei quali non ci interessiamo qui. Ci basta ora renderci conto che la scuola carcere-sanitario ha aggravato gli effetti di modelli relazionali già poco consapevoli prima del collasso definitivo dell’educazione sia in famiglia che in classe. Un adulto che accetta l’umiliazione di sottomettersi ciecamente a regole insensate e feroci e a farsene mero esecutore ha perso ogni autorevolezza, che sia un genitore o un insegnante. Questa frattura invisibile nella relazione adulto/bambino è forse la conseguenza più catastrofica dell’esperimento sociale di cui siamo stati cavie.

La pedagogia riparativa: le regole di una relazione educativa autorevole

L’autorevolezza non è un requisito positivo solo per i genitori, ma anche per gli insegnanti. Noi tutti ci ricordiamo di insegnanti molto esigenti, che però ci hanno fatto arrivare affetto, considerazione e rispetto. Sono quelli ai quali ci sentiamo legati da un rapporto speciale, che ci hanno fatto amare ciò che insegnavano e che percepiamo come una presenza incancellabile nella nostra vita, perché ci hanno resi diversi e migliori.

Le prime caratteristiche che un allievo riconosce al primo incontro con un docente sono il calore, l’empatia e l’autorevolezza. Si impara molto più volentieri da un docente con il quale si instaura una buona relazione. Si può essere sorridenti, emotivamente caldi e affettuosi pur nell’asimmetria della relazione e nella sua finalità strumentale. È una peculiarità della leadership educativa. Se ci riflettiamo, un insegnante autorevole, perfetto per la pedagogia riparativa di cui ci stiamo occupando, ha queste caratteristiche:

- Sa ascoltare. Non è autoreferenziale e non si parla addosso, non è concentrato solo su spiegazioni, verifiche e valutazioni, ma vede, ascolta e intuisce. È presente, nel qui e ora e sa cogliere che cosa si muove nell’animo dei suoi allievi. Poiché è in contatto con se stesso e con loro, sa dare la priorità a ciò che è più importante in ogni momento, anche quando significa interrompere la lezione. Sa infatti che, se non cura la relazione, ne risente l’apprendimento.

- Sa dialogare. Non usa il potere che gli deriva dal ruolo per imporre regole o infliggere punizioni, non rifiuta di mettere in discussione le sue scelte, ma dà ai suoi allievi un esempio vivido di come si gestisce una discussione o un conflitto. In un contesto sociale nel quale il dialogo è stato brutalizzato e impedito costantemente dai plotoni d’esecuzione televisivi e la politica è totalmente autoreferenziale, saper dialogare non è solo un modo intelligente per gestire i conflitti, ma è anche una splendida lezione di civismo e di saggezza.

- Dà valore all’allievo. Per l’insegnante autorevole l’allievo non è un numero sul registro o un soggetto minus habens a cui impartire continuamente ordini, da riempire di nozioni o da infantilizzare, ma un’anima in crescita, che ancora non conosce le sue potenzialità e i suoi talenti. Per questo va incoraggiato, apprezzato nei suoi sforzi, anche quando risultano infruttuosi, accolto e accettato. Ciascuno di noi impara a darsi valore attraverso lo specchio sociale ed è una precisa responsabilità dell’educatore rimandargli un’immagine positiva di sé in quanto individuo, anche quando i suoi risultati in un ambito disciplinare non sono adeguati. Potrebbe essere un genio in un altro ambito oppure non aver avuto il supporto didattico su misura per lui.

- Conferma. Nella comunicazione, niente ferisce più della disconferma, ovvero della mancata o negata conferma della propria identità da parte degli altri. Nella disconferma, il messaggio (verbale o non verbale) dell’interlocutore viene completamente ignorato, come se non esistesse. Il messaggio implicito è: “Tu per me non esisti”. Nella relazione autorevole, il messaggio implicito di ogni comunicazione dovrebbe essere invece: “Tu per me esisti, hai valore, ti riconosco e ti accetto come sei”. Confermare significa dare rispetto all’altro.

- Apprezza. A volte, il docente dà per scontato il successo o l’impegno dell’allievo. Invece, dovrebbe esprimere apprezzamento quando l’allievo ha fatto un progresso evidente o ha realizzato un prodotto di qualità. L’apprezzamento, se obiettivo, misurato e non inflazionato, ha un potente effetto motivante. Ricordiamoci che abbiamo di fronte ragazzi resi passivi dall’anonimato della DAD e ignorati nei loro bisogni fondamentali.

- È autentico. L’autenticità è forse la dote educativa principale e quella più assente nell’epoca pandemica. Bambini e ragazzi ci mettono pochi minuti per stabilire se l’insegnante è autentico e non di rado lo mettono alla prova. Non è semplice definire in che cosa consista l’autenticità. Essere autentici implica spontaneità, genuinità, chiarezza interiore, obiettività su se stessi e sincerità nei rapporti. Consiste nell’apparire come si è, con i propri sentimenti e valori, senza maschere e abbellimenti e senza bisogno di compiacere e di essere approvati. Significa, come ha spiegato Heidegger, dare valore a ciò che è vitale e profondo, anziché a ciò che è superficiale ed effimero, alla chiacchiera inconsistente in cui siamo immersi quotidianamente nel “cieco chiasso permanente” (F. Nietzsche) dei mass-media. In ambito educativo, una relazione autentica mette in gioco profondamente l’insegnante, gli richiede presenza, onestà, conoscenza di sé, apertura, affidabilità e uno stile di comportamento naturale e non difensivo. Soprattutto, autorizza gli allievi a essere autentici a propria volta e questo ha un grande impatto sulla fiducia reciproca. Un’importante ricerca, condotta da due ricercatori dell’Università della Georgia (Kernis e Goldman, 2006), constata che gli effetti benefici dell’autenticità sono numerosi: l’autenticità correla positivamente con una maggior resistenza allo stress, con una migliore capacità di pianificare e affrontare problemi, con una minore competitività, con una maggiore indipendenza e con un’autostima più elevata; in generale, con un maggior benessere psicologico e con una maggior sensazione soggettiva di benessere. Infine, i due autori osservano che le persone autentiche tendono anche a interpretare in modo più benevolo o a minimizzare comportamenti del partner che potrebbero essere letti anche in chiave negativa e sono di norma genitori più autorevoli e meno autoritari. A un insegnante autentico si vuole bene, perché ispira sicurezza, fiducia e soprattutto amore.

- Osserva. Lungi dall’essere concentrato esclusivamente su ciò che spiega, l’insegnante autorevole osserva costantemente che cosa avviene nel gruppo-classe in ogni momento, è consapevole delle dinamiche relazionali del gruppo, si accorge quando qualcosa non va, intuisce il momento in cui fare domande personali e riconosce quando è meglio non farlo. Soprattutto, si accorge di quali sono i punti deboli e le difficoltà degli allievi e di quali suggerimenti potrebbero aiutarli. Semplicemente, li vede. Si può infatti insegnare in modo impeccabile senza che gli alunni imparino nulla. Insegnare e apprendere possono andare insieme se di mezzo c’è l’osservazione costante.

- Dà risposte adeguate. Non svaluta mai le domande e le richieste degli allievi, ma si impegna a dare ciò che viene chiesto, anche e soprattutto sul piano della relazione e dell’ascolto. Non ignora i conflitti né i comportamenti inappropriati o lesivi della dignità e del benessere di altri. Un insegnante autorevole non potrebbe mai passare sotto silenzio la discriminazione di un alunno non vaccinato da parte dei compagni. Di fronte all’esclusione o al bullismo verso un compagno, interverrebbe immediatamente sul gruppo per trasformare un’azione dannosa in un’occasione di consapevolezza per tutti.

- Usa la forza in modo protettivo. Il ruolo istituzionale e l’asimmetria della relazione implicano che sia il docente ad avere più potere. Indubbiamente, l’adulto è più forte. Ma il potere andrebbe esercitato per proteggere e sostenere, non per schiacciare, umiliare, prevaricare. Questo è ciò che è successo a scuola e in generale nella società con le misure coercitive e poliziesche assunte dallo Stato-aguzzino nei confronti dei sudditi asserviti. L’insegnante autorevole sa essere forte e anche imporsi quando serve, ma mai per soddisfare un impulso sadico o autoritario. La sua stella polare è sempre la dignità e il benessere dei suoi allievi. L’obiettivo è la loro libertà e autonomia.

- Dà poche regole, ma chiare e condivise. L’assenza di regole è il limite principale dello stile permissivo. Senza regole chiare, si generano insicurezza e comportamenti infantili o fuori controllo. Un insegnante autorevole sa dire di no quando occorre, sa sostenere i ragazzi nel definire i confini propri e nel rispettare quelli altrui, sa esigere da loro quanto serve a diventare padroni delle proprie emozioni e dei propri comportamenti. Soprattutto, sa spiegare il senso delle regole e fare in modo che vengano condivise. Le regole devono essere poche, chiare e mai arbitrarie. La trasgressione deve essere valutata caso per caso e mai comportare una punizione irragionevole. Punire è un fallimento educativo.

- Ammette i propri errori e le proprie carenze. Poiché ha una buona autostima, l’insegnante autorevole non si sente sminuito o inadeguato se sbaglia. Esamina le critiche senza negare il diritto di avanzarle e le accoglie, se le ritiene fondate. Ha l’abitudine a osservare anche i suoi lati peggiori e a essere obiettivo con se stesso. Questo lo rende obiettivo e giusto anche in classe. Non sentendo il bisogno di mostrare ciò che non è, non si fa problemi ad ammettere socraticamente la propria ignoranza su una questione. In questo modo, offre un eccellente modello di onestà intellettuale e stimola gli allievi a cercare con lui informazioni e risposte. Inoltre, dà valore al loro sentire o alla loro curiosità.

- Accoglie l’errore come un’opportunità di apprendimento. Ci torniamo, perché è un punto fondamentale. Secoli di tradizione didattica ci hanno abituati a vedere nell’errore un fallimento, da evitare a tutti i costi. In realtà, l’errore è inevitabile nel processo di apprendimento ed è costitutivo di ogni avanzamento scientifico. La scienza, fondata sul dubbio, sulla dimostrazione e sulla confutazione, avanza ogni volta che un’ipotesi o una teoria si rivelano errate. Non è la conferma delle ipotesi a far progredire la conoscenza, ma la dimostrazione della loro infondatezza. Se un medico prescrive una TAC perché ipotizza una certa diagnosi e la TAC dà esito negativo, la sua indagine diagnostica fa un passo avanti. Deve cercare altrove. Perciò la critica è il principale strumento della ricerca scientifica. Certamente non tutti gli errori sono uguali. Ci sono errori che nascono dal tentativo di percorrere vie nuove o dal desiderio di spiegare un fenomeno e altri che nascono da disattenzione e negligenza. Ma in tutti i casi dall’errore si può imparare, se esso viene accolto, esaminato, compreso. Una sana pedagogia dell’errore potrebbe salvare molti studenti dall’insuccesso o dal rifiuto della scuola.

- Sorride. Sembra banale, ma una relazione autentica, che vuole fondarsi sulla fiducia reciproca, implica un volto sorridente. Pensiamo a che cosa hanno perso gli alunni delle scuole italiane in due anni di uso permanente della mascherina. Non si può riparare nulla se si continua a coprire inutilmente il volto e a impedire la più naturale e spontanea delle modalità di comunicazione umana. Un insegnante che sorride rassicura, incoraggia, accoglie, fa sentire a proprio agio. Il contesto emotivo dell’apprendimento è la chiave principale del suo successo.

- È padrone delle proprie emozioni e non reagisce mai. La padronanza delle proprie emozioni è cosa rara, perché di solito non viene insegnata. Eppure, è necessario essere consapevoli di emozioni e sentimenti che possono influenzare negativamente la relazione educativa. Un insegnante autorevole non perde le staffe, non urla, non si lascia intimidire o spaventare, non porta in classe i suoi problemi personali, non proietta sugli alunni le sue frustrazioni o antipatie, non si irrita. Soprattutto, non reagisce mettendosi sullo stesso piano emotivo dei suoi studenti. I bambini abusati, per esempio, possono essere molto aggressivi, così come gli adolescenti in conflitto con gli adulti possono assumere modi oppositivi e provocatori. Rispondere in modo emotivo, come se si fosse un loro pari, impedisce il contenimento e la comprensione di ciò che sta succedendo, che è ciò di cui un essere in crescita ha bisogno e che ci chiede in quella modalità disfunzionale. Tocca sempre all’adulto trovare il modo di comunicare empaticamente su un piano diverso, riconoscendo i bisogni espressi realmente in quella situazione.

La pedagogia riparativa: l’ascolto empatico

Non è scontato saper ascoltare in modo empatico; a volte, nemmeno l’ascolto in quanto tale riesce facile. Come insegnanti, siamo più inclini a parlare che ad ascoltare. Preferiamo metterci sulla difensiva, piuttosto che fare lo sforzo di dare voce ai nostri allievi. A causa di questa mancanza di ascolto, a molti docenti impauriti dal terribile virus è sfuggita completamente la muta richiesta di aiuto da parte dei ragazzi.

Ascoltare empaticamente vuol dire ascoltare con il cuore e non solo con la testa. Non si può simulare l’empatia: o è sincera o non c’è. Però si possono imparare alcune modalità comunicative che rendono più facile essere emotivamente sintonizzati con un’altra persona. Ci sono alcune azioni da fare e altre da evitare. Provate a ricordare un episodio in cui qualcuno ha usato parole che vi hanno sostenuto o infastidito quando eravate scoraggiati, tristi o addolorati, per rendervi conto dell’effetto delle parole degli altri nelle situazioni difficili.

Per esempio, un nemico dell’empatia è l’interpretazione. Quando si interpreta, si suppone di sapere meglio dell’altro quale sia il significato dei suoi comportamenti e si crea immediatamente un filtro razionale fastidioso. Molto meglio accogliere l’altro, magari in silenzio, e magari farsi spiegare come si sente e perché. È un’interpretazione dire a un allievo che non riesce perché non studia, è accoglienza empatizzare con il suo dispiacere e indagare con lui le ragioni del problema.

Un altro errore è minimizzare ciò che l’altro riferisce, come se non fosse grave o importante. Benché adulti e bambini possano avere una percezione diversa della gravità di un problema, l’ascolto empatico richiede presenza e disponibilità a valorizzare il punto di vista dell’allievo, usando mente, emozioni, sensazioni e immagini. È molto istruttiva al proposito la scena del film Inside out del 2015 nella quale Tristezza si siede empaticamente accanto all’elefantino che ha perso il suo razzo e semplicemente riconosce e accoglie il suo dolore, riuscendo là dove Gioia, che minimizzava, aveva appena fallito3.

Anche giudicare distrugge l’empatia. A nessuno piace sentirsi giudicato. A scuola, l’abitudine alla valutazione non deve mai far perdere di vista che non si valuta l’allievo, ma la sua prestazione. Tutti abbiamo esperienza del peso profetico che ha avuto nella nostra vita o in quella di parenti e conoscenti il giudizio di un insegnante. Come insegnanti, non sappiamo mai fino in fondo se un allievo ce la farà o meno in una materia, se il suo successo o insuccesso dipenda da lui, da noi o da altro o se l’idea che abbiamo di lui corrisponda alla realtà o sia una nostra proiezione. Molto meglio mettersi nei panni dell’allievo, pur rimanendo se stessi, e cercare di comprendere senza per forza giustificare.

Non rientra nell’ascolto empatico la tendenza a dare consigli, specie se non richiesti. È innegabile che abbiamo più esperienza di loro, ma nel dire all’altro che cosa faremmo al suo posto gli mandiamo il messaggio che non è in grado di arrivarci da solo. Può sortire un risultato migliore provare a guardare il mondo dal suo punto di vista e fare domande che lo guidino nella riflessione personale.

Il nostro compito non è proporre soluzioni. La tentazione è forte, ma dobbiamo resistere. Una soluzione giusta, ma non conquistata con il proprio impegno, perde valore. Può invece avere un risultato positivo aiutare l’allievo a inquadrare i problemi in una luce nuova, riformulando ciò che ha appena detto. La riformulazione consiste nel ripetere e nel fare domande, chiedendo se intendeva dire proprio quello che abbiamo capito, mentre lo esprimiamo con altre parole.

Svalutare ciò che l’allievo fa o dice azzera l’empatia. Se ha detto qualcosa che riteniamo sbagliato, molto meglio ridefinire in un modo più soddisfacente. Per esempio, se l’allievo presenta una prestazione insufficiente pur essendosi impegnato e ne è dispiaciuto, gli si può dire: “In effetti, non è una prestazione delle migliori, però rispetto alle lacune che ti sei portato dietro dalla scuola primaria hai fatto molti progressi. Continua così!”.

Se lo prendiamo in giro, stiamo togliendo profondità e serietà alla comunicazione e lo stiamo umiliando. Invece siamo empatici se lo incoraggiamo a fare meglio.

Talvolta un insegnante si prende il ruolo del consolatore. Consolare l’allievo per un insuccesso non favorisce il suo bisogno di sentirsi capace. Lui ha bisogno di imparare da noi come si fa, non quanto siamo più capaci di lui. Gli serve che lo aiutiamo a inquadrare i problemi, senza però dare le soluzioni. Se ci arriva da solo, sarà felice e appagato.

L’ascolto empatico è indispensabile per tutti quei bambini e adolescenti che hanno riportato gravi ferite emotive, che si sono ritirati e non riescono più a uscire di casa, che mostrano i sintomi del trauma, delle fobie (compresa l’ipocondria), del disturbo ossessivo-compulsivo, dell’autolesionismo, dei disturbi dell’alimentazione, della dipendenza dal digitale, della depressione, del rifiuto della scuola. Alcuni non si sono ancora ripresi e per un numero non piccolo gli effetti – imprevedibili – si trascineranno a lungo.

È una nostra responsabilità farli uscire dal silenzio, dall’isolamento, dall’adattamento passivo e dare loro voce in tutte le modalità possibili: con la parola, con la scrittura, con il gioco, con l’espressione artistica, con il movimento, con il rilassamento. Non potremo dirci soddisfatti finché non rivedremo tornare stabilmente sul loro viso il sorriso e la gioia dei loro anni più belli.

La pedagogia riparativa: restituire ciò che è stato tolto

La perdita della libertà, della gioia, dell’amicizia, della spensieratezza, della creatività, del contatto fisico e del gioco sociale sono stati gli effetti più gravi delle restrizioni inflitte a bambini e ragazzi. Ci rimarranno come immagini-simbolo degli abusi a loro danno i parchi-gioco recintati per impedire l’accesso ai bambini, con i vigili pronti a multare i temibili trasgressori, e i volti tristi dei bambini con il volto coperto dalla mascherina, tutti distanziati fra di loro da schermi visibili o da recinti invisibili, costituiti da cerchi, “bolle” o segni tracciati sul pavimento. Pensare che tutto questo avrebbe dovuto proteggere la loro salute è qualcosa di assolutamente inconcepibile per una mente sana.

Dobbiamo quindi progettare interventi educativi mirati per restituire il maltolto.

a. La libertà, prima di tutto. Dobbiamo paradossalmente autorizzarli a essere liberi (dopo il condizionamento subìto, difficilmente se la darebbero da soli), permettere loro di muoversi quando ne sentono il bisogno, di trovare posizioni diverse da quella al banco per seguire le lezioni, lasciare che si organizzino in autonomia durante specifici momenti didattici, tenerli all’aperto il più possibile, ridurre al minimo le regole e le richieste di obbedienza. Hanno obbedito fin troppo. Non sono animali da addomesticare, ma spiriti naturalmente liberi, che è nostro compito allenare per il volo. Non si tratta di diventare permissivi, ma di decondizionarli rispetto a una violenta manipolazione psicologica, che li ha programmati a pensare da carcerati.

b. Per questo motivo, libertà deve di necessità essere anche libertà di contatto. Il contatto fisico è strutturante per l’uomo come per tutti i primati. Toccare ed essere toccati è una necessità fisiologica e una fondamentale fonte di benessere, in grado di stimolare la produzione di ossitocina, l’ormone dell’amore, che contribuisce al senso di rilassamento, e di ridurre la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. L’antropologo Ashley Montagu ha scritto pagine illuminanti sul ruolo della pelle e del contatto fisico nell’equilibrio psicofisico delle persone.

La parola chiave è contatto: deriva dal latino cum (con) e tactum (toccato, ma anche tatto). Sebbene il tatto non sia di per sé un fatto emotivo, i suoi elementi sensoriali inducono quei cambiamenti neurali, ghiandolari e muscolari e mentali che chiamiamo complessivamente sentimento. Per cui il tatto non è sentito come una semplice modalità fisica, come sensazione, ma, affettivamente, come sentimento4.

Il tatto è il primo organo di senso sviluppato dal bambino nella vita fetale e quello che gli consente di stabilire con la madre, fin dalla nascita, un forte legame di attaccamento, sulla base del quale formerà tutte le relazioni future. È dimostrato che il contatto fisico e le coccole, nei primi anni di vita e oltre, sono in grado di stimolare i percorsi neuronali di dopamina, ossitocina e persino oppioidi, che aiutano il corpo a regolare l’umore, gli affetti e anche a diminuire il dolore, a migliorare il sonno e a stimolare lo sviluppo del cervello. Man mano che cresce, anche il contatto con i coetanei resta un fondamentale strumento di creazione dei legami sociali. Togliere ai bambini, per di più dietro minaccia di punizione, il sacrosanto diritto al contatto fisico è come togliere l’acqua a un pesce. Un bambino può vivere senza vista e senza udito, ma non può vivere senza contatto. I neonati osservati dallo psicanalista René Spitz negli orfanotrofi negli anni ’50, privati del contatto fisico di un caregiver per separazione o abbandono, semplicemente si destrutturavano e in alcuni casi morivano, se la separazione durava troppo a lungo5. Invito a guardare il filmato originale da lui girato, che divenne materia di grande dibattito fra gli studiosi e che dovrebbe far riflettere anche sulle condizioni di ospedalizzazione in isolamento dei bambini durante l’epidemia di Covid-19. Occorrerà ripristinare, per i bambini più danneggiati, il piacere e il diritto a un contatto fisico caldo, appagante, incoraggiante, liberatorio fra insegnanti e alunni e fra coetanei.

c. Il gioco, soprattutto il gioco sociale, motivato dal solo piacere di divertirsi con i coetanei, deve avere tutto lo spazio possibile. Togliere il gioco a un bambino è una forma di tortura: la curiosità e il need for competence, di cui parleremo più avanti, sono infatti due aspetti della motivazione intrinseca che vengono soddisfatti giocando. Si tratta di un bisogno naturale e innato, comune a molte specie animali e indispensabile per il loro sviluppo sano. Se ne vengono privati, si manifestano danni evidenti. Se qualcuno impedisse a un gattino di giocare, lo vedremmo come una forma di maltrattamento e chiameremmo la Protezione Animali. Possono servire da monito le parole di Stephen J. Suomi e Harry F. Harlow (1971), che avevano condotto tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’70 famosi esperimenti sulla deprivazione di cure materne e di gioco con i coetanei nei macachi:

Senza lavoro e senza gioco avremo un bambino mentalmente ottuso. Senza gioco avremo una scimmia socialmente disturbata. Quando gli animali cresciuti isolati in gabbie raggiungono la maturità fisiologica, diventano inabili in ogni aspetto delle attività sociali delle scimmie. Preferiscono starsene sedute in un angolo piuttosto che impegnarsi nello spulciamento sociale, requisito primo delle relazioni tra le scimmie. Il comportamento aggressivo che esse assumono è esagerato e mal diretto. […] Noi crediamo che una delle principali funzioni del gioco consista nel controllo dell’intensità e dell’obiettivo del comportamento aggressivo. È assai probabile che anche per l’uomo il gioco svolga una funzione simile. […] Nell’esaminare lo sviluppo del gioco nelle scimmie e le conseguenze della sua mancanza di sviluppo, risulta evidente il fatto che il gioco stesso, che può apparire così spontaneo, spensierato e frivolo, costituisce in realtà uno degli aspetti più importanti dello sviluppo sociale. La prossima volta che capiterete in uno zoo, andate a far visita alle scimmie a cui non è permesso di giocare e pregate perché a tutti i bambini sia sempre offerta questa possibilità.

Altri ricercatori, come Brian Sutton Smith (1999) e Fraser Brown (2013)6, hanno studiato gli effetti psicopatologici della deprivazione del gioco, che ritengono catastrofici per l’individuo e per la società. Fra di essi, le scarse abilità sociali, la depressione e l’omicidio (Brown e Lomax, 1969). D’altra parte, sui bambini abusati il ritorno al gioco ottiene effetti riparativi, come osservato da Bob Hughes (2000) per gli animali sulla scorta degli studi di Harlow ed Einon (1978): “i sintomi della deprivazione di gioco in altre specie può essere ridotto in modo significativo quando ai soggetti viene data l’opportunità di giocare di nuovo”. Il gioco ha enormi potenzialità terapeutiche. I bambini giocano ovunque e con tutto e la loro disponibilità al gioco è un ottimo segnale di salute psichica. La capacità di osservazione dell’insegnante, qui, deve essere massima. Nel gioco possono infatti rendersi evidenti eventuali problemi psicologici e perdite di capacità empatica altrimenti poco visibili. L’intervento riparatore dovrebbe portare l’attenzione su queste lacune e farne oggetto di un’attività didattica specifica.

d. Senza gioco sociale (per i bambini) e senza amicizia (per gli adolescenti) è difficile provare gioia. Un bambino senza gioia è come un uccellino senza voce. Mette tristezza solo al pensiero. L’atmosfera educativa dovrà perciò essere gioiosa, giocosa, amichevole, piena di curiosità e di entusiasmo. La potenza della gioia sta nella sua contagiosità. Tocca a noi trovare dentro la nostra gioia più pura, quella che abbiamo lasciato dietro di noi diventando adulti. Solo così potremo trasmetterla. Anche per questo occorre essere; non ci basta leggere. Qualunque sia l’argomento che tratteremo, dalle frazioni a Kant, dai verbi irregolari alle maree, se riusciamo a sorridere e a trascinare il gruppo classe nella gioia di imparare e di condividere, avremo fatto un grande lavoro di ricostruzione di ciò che è stato distrutto. La tristezza, la solitudine, il senso di colpa e di esclusione sono delle bombe a orologeria poste alla base della struttura sana della psiche, perché distruggono l’autostima, il senso di autoefficacia, l’amore per se stessi, la fiducia nel sostegno sociale. Il ruolo di artificieri spetta a noi, con tutte le attività e le modalità che consentano di disinnescare l’esplosione.

Per i bambini e i ragazzi discriminati da docenti e dirigenti senza cuore né cervello, che li hanno trattati come pericolosi appestati sulla base di una menzogna ed esclusi come se si fossero macchiati di comportamenti antisociali, la cura dovrà essere massima. Sappiamo dalle ricerche di psicologia sociale sul pregiudizio che gli effetti della discriminazione sono devastanti per la percezione di sé come persone dotate di valore e per l’autolimitazione degli obiettivi che causano nei soggetti discriminati. Per loro sarà essenziale valorizzare la loro indipendenza e la capacità davvero notevole di non farsi influenzare dal gruppo coeso e ostile.

e. La distruzione del sé che si è perpetrata con sistematico sadismo nei loro confronti ha cancellato la loro spensieratezza e la voglia di progettare il futuro. Come abbiamo già detto, essa mirava a distruggere la loro creatività e integrità. La creatività va dunque ritrovata e potenziata. Non si può ripristinare l’innocenza perduta, ma si può lavorare per trasformare il danno in un’esperienza che faccia crescere, se si ritrova la voglia di creare. La creatività non è una dote propria solo degli artisti o dei pubblicitari, ma è una risorsa di cui dispongono molte persone e che usano nel quotidiano: nel lavoro, nello studio, in cucina, nelle relazioni, nella ricerca scientifica. Grazie alla creatività, riusciamo a trovare soluzioni nuove per i problemi che incontriamo, a ricucire una relazione interrotta, a inventare strategie per cambiare il nostro stato emotivo o i nostri schemi interpretativi degli eventi. Quando siamo creativi, non siamo conformisti, non dipendiamo troppo dal giudizio degli altri, siamo orientati a esplorare vie nuove, non siamo schiavi delle abitudini, non accettiamo imposizioni stupide, aggiriamo gli ostacoli, seguiamo la nostra intuizione profonda e non siamo controllabili.

La creatività è l’arma migliore contro il tentativo di imporre all’umanità un totalitarismo transumano. Rappresenta anche lo strumento migliore di cui dispone un docente che voglia cercare di rimettere a posto le menti sconvolte dei propri allievi.

Si può essere creativi con la mente, con il cuore e con le mani. Un bambino sano inventa, costruisce, smonta, si arrampica, imita, stabilisce regole, immagina, dà vita a qualunque oggetto, si muove continuamente. È attivo e sempre alla ricerca di nuove attività, completamente assorbito in esse. Per questo è così indispensabile che a scuola gli allievi usino le mani, apprendendo movimenti fini che richiedono esercizio (sbucciare, affettare, scrivere in corsivo, infilare il filo nella cruna dell’ago, limare, misurare, soppesare, tastare ecc.) e imparando a muoversi nello spazio con padronanza dei movimenti e coordinazione. Ciò che si impara muovendosi si impara meglio e in modo più duraturo.

Lo aveva compreso bene Maria Montessori, che sulla base di questa intuizione ideò il suo famoso materiale sensoriale autocorrettivo. Ma ai tempi della Montessori non si era ancora manifestata una generazione di studenti istupiditi dal digitale, che li ha privati di buona parte delle esperienze motorie e della manualità fine, e non si era mai assistito alla sistematica privazione delle attività essenziali per la crescita sana di bambini e adolescenti, come il gioco, la socialità, la scuola, il diritto di respirare liberamente, il contatto fisico, la serenità dell’ambiente. Ci troviamo a un livello disperante di carenza, un vuoto enorme difficile da colmare, che può uccidere alla radice, nei casi peggiori, qualunque speranza di ripresa.

Ma sappiamo anche che bambini e ragazzi hanno straordinarie risorse, che possono tirare fuori con il nostro aiuto. Dobbiamo essere altamente creativi nell’inventare sempre nuove situazioni stimolanti e stimolare la loro creatività in ogni modo e in ogni contesto, partendo dalla musica, dalla danza, dal disegno, dalla scultura, dalla creazione di oggetti, dalla frequente risoluzione di problemi via via più complessi. C’è una creatività poetica e narrativa, una matematica, una storica, una scientifica e così via.

Il pensiero divergente trova raramente spazio a scuola, perché i bambini creativi spesso sono irriverenti, intraprendenti, poco propensi a conformarsi e a ripetere a memoria il pensiero di qualcun altro. Per un insegnante poco motivato è senz’altro più comodo un allievo convergente, disciplinato, che restituisce tutto ciò che l’insegnante ha detto e che non mette in discussione nulla. Ora servirebbe invece un insegnamento creativo, aperto, dialogante, che spinga giorno dopo giorno gli allievi a uscire dalla zona di comfort per avventurarsi su strade mai percorse, a costo di sbagliare. Questi bambini mutilati della loro parte migliore vanno accolti con la creatività del cuore, che trova sempre nuovi modi per riportare loro il sorriso, e con quella della mente, che li farà uscire dalla gabbia orribile nella quale sono stati cacciati a forza e dalla quale potrebbero, in alcuni casi, non riuscire più a uscire da soli.

La pedagogia riparativa: recuperare il tempo perduto

I due lunghissimi anni di interruzione scolastica, caratterizzati da didattica a distanza, rientri a singhiozzo, lunghe quarantene, classi dimezzate, insegnanti sospesi e rimpiazzati da supplenti spesso al primo incarico, hanno lasciato enormi buchi negli apprendimenti strettamente scolastici. Anche là dove – miracolosamente – tutti i docenti siano riusciti a mantenere un contatto costante con i propri alunni almeno a distanza e si sia mantenuta una sufficiente continuità didattica, l’effetto traumatico della perdita di contatto con i compagni di classe, della mancanza delle attività pratiche e di laboratorio, delle gravi limitazioni alla varietà dei metodi utilizzabili, dell’assenza di una relazione faccia a faccia con gli insegnanti ha ridotto al minimo le opportunità di apprendimento e ciò che è passato è stato associato a emozioni negative e a un senso doloroso di isolamento e di frustrazione.

Per i bambini dei primi anni della scuola primaria, la DAD è stata una violenza senza precedenti. Molti di loro hanno difficoltà a scrivere in corsivo e presentano sintomi analoghi a quelli rilevati da uno studio italiano, pubblicato sulla Rivista Italiana di Pediatria (Bozzola et al., 2018), condotto sui bambini in età prescolare che utilizzano gli apparecchi digitali. Lo studio riferisce di una notevole riduzione dei punteggi in matematica e nell’attenzione, a seguito di un uso precoce, con una rilevante perdita di efficienza. Inoltre, riscontra obesità, sedentarietà, comportamenti alimentari dannosi, mal di testa, problemi al collo e alle spalle; disturbi del sonno (per via dell’effetto degli schermi sul processo di addormentamento); danni agli occhi (fatica, irritazione e secchezza degli occhi); infine, una ridotta interazione tra i bambini e i genitori e un aumento di comportamenti ostili o aggressivi.

L’abbandono scolastico ha raggiunto picchi mai visti in tutti gli ordini di scuola, segno di un’insostenibilità psicologica della situazione. Come ho già detto e come argomenteremo meglio nel prossimo capitolo, se questa è la “nuova normalità” scolastica, è infinitamente meglio rivolgersi all’istruzione parentale, nella quale almeno rimane una dimensione umana favorevole all’apprendimento.

Poiché molto variegato è il panorama dei danni e delle lacune, occorre ora progettare interventi riparativi su misura dei singoli alunni e questo richiede tempo, gruppi classe piccoli e docenti consapevoli del problema. Difficile trovare a scuola queste tre condizioni insieme, salvo casi fortunati. Il recupero degli apprendimenti può avvenire solo in un contesto emotivamente positivo e stimolante, che non riattivi il trauma.

Un ruolo centrale potrebbe avere la consapevolezza critica di quanto è successo e della sua radicale non-normalità. Questo aiuterebbe a prendere le distanze, a oggettivarlo, a legittimare le emozioni di rabbia, tristezza, senso di colpa e di abbandono per ritrovare in sé la voglia di imparare perduta e il senso di autoefficacia necessario a venir fuori dal pozzo dello sconforto e dell’autosvalutazione.

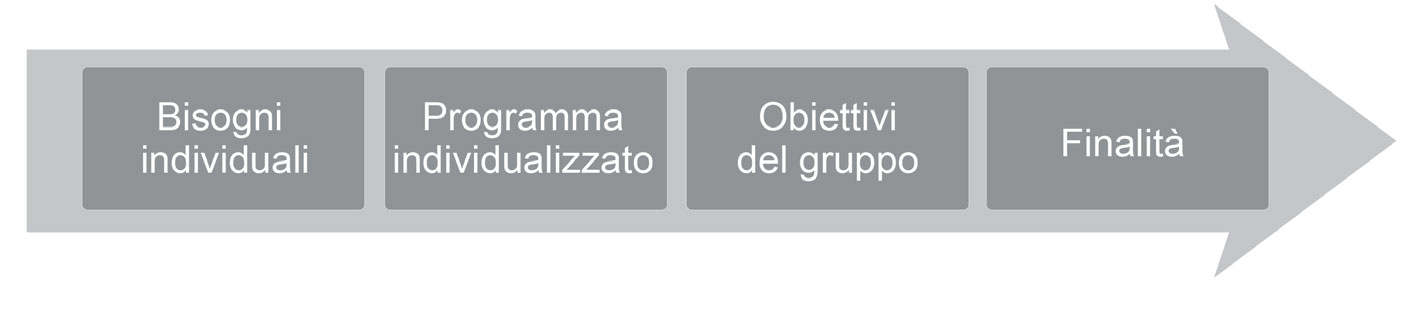

Progettare un percorso educativo su misura presuppone diversi elementi:

- Una visione chiara delle finalità educative;

- Una buona competenza di progettazione didattica;

- Un’accurata analisi dei bisogni formativi di ciascun allievo;

- Una chiave di comprensione delle modalità di apprendimento adatte per ciascuno;

- Una consapevolezza adeguata delle dinamiche della motivazione individuale all’apprendimento;

- Un elevato grado di chiarezza su concetti, procedure, storia, potenzialità di crescita, contenuti della propria disciplina di insegnamento;

- Attitudine alla trasversalità del pensiero;

- Tanta creatività.

Le finalità

Vedremo meglio nel prossimo capitolo la questione delle finalità educative e la necessità di averle ben chiare prima di individuare gli obiettivi didattici ed educativi, perché sono le finalità a dare il senso al progetto e a guidare nella scelta dei contenuti e dei metodi. Finalità e obiettivi educativi non sono la stessa cosa. Le prime indicano la direzione in cui andare e il risultato finale da raggiungere; i secondi le tappe da seguire per arrivarci, definite in base ai livelli di padronanza raggiunti dagli allievi in ciascun ambito del sapere o del comportamento. Non si possono definire gli obiettivi senza aver chiare le finalità.

Finalità e obiettivi si distinguono solitamente in educativi (mirano a formare la personalità complessiva) e didattici (mirati a istruire sugli apprendimenti disciplinari). A loro volta, finalità e obiettivi possono essere generali o specifici.

Nella prima fase del lavoro, prevalentemente riparativa, le finalità da perseguire saranno soprattutto liberare le menti dalla manipolazione, riconquistare un senso di dignità e di valore, ristabilire i legami sociali e ritrovare il gusto di imparare. Potremmo definirle finalità intermedie o preliminari per arrivare ben oltre, come vedremo nel capitolo 5.

Per realizzare una progettazione su misura, dobbiamo armonizzare i bisogni individuali con quelli del gruppo classe. Una vera comunità di apprendimento realizza l’unità attraverso la diversità. Lo schema potrebbe essere questo:

La progettazione didattica

Non a torto, molti docenti guardano con fastidio alla programmazione didattica come a un’inutile incombenza burocratica e tale purtroppo risulta spesso nei fatti. In realtà, è la qualità della progettazione (più che programmazione) didattica a rendere professionale e consapevole il lavoro dell’insegnante. In questo particolare momento, essa diventa più che mai necessaria per aver bene chiaro dove si vuole andare (difficoltà che incontrano un certo numero di scuole parentali) e soprattutto per riuscire a fare lavorare insieme e in modo affiatato i docenti coinvolti, specie nella scuola secondaria inferiore e superiore. Capita molto raramente, per non dire mai, che insegnanti di materie diverse si trovino a progettare insieme un percorso comune e trasversale, ma senza questo passaggio il lavoro educativo rischia di non avere anima e scopo.

L’essenziale è utilizzare lo strumento non in modo meccanico, ma come un processo che costringe a riflettere, a farsi domande, a trovare soluzioni, a chiarire la propria visione con altri colleghi, dando vita a una rete di scambi e a una conoscenza distribuita, che permetta a tutti di crescere insieme. Gli strumenti sono neutri, è il modo nel quale li si usa a fare la differenza.

L’analisi dei bisogni

Definite le finalità, il primo passo di ogni progettazione educativa è l’analisi dei bisogni. Spesso a scuola questa fase fondamentale viene liquidata sotto la forma dell’inutile test d’ingresso, trattato come una pratica burocratica da sbrigare in fretta.

A noi invece serve moltissimo sapere quali siano i bisogni emotivi, relazionali, cognitivi, educativi di ciascun alunno, dopo i due anni di follia collettiva. Le storie personali possono essere molto diverse e noi abbiamo assoluto bisogno di curare ciò che è guastato o carente e di creare un gruppo affiatato di docenti e di allievi, che ci permetterà di realizzare le finalità indicate. La collaborazione professionale è necessaria ora più che mai. Ma anche per gli allievi, separati e messi gli uni contro gli altri, è indispensabile trovare coesione e spirito di collaborazione. Possiamo perciò organizzare incontri di conoscenza all’inizio della scuola, ideare situazioni di vita in comune, creare momenti di gioco e attività di apprendimento in gruppo per osservare che cosa serve. Soprattutto, occorrerà molto lavoro di programmazione interdisciplinare, che richiede un forte spirito costruttivo da parte degli insegnanti. Alcune carenze gravi si possono colmare solo con un lavoro di squadra.

Come griglia di riferimento, possiamo utilizzare la sequenza dei traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali per il ciclo scolastico precedente o per l’anno scolastico precedente. Se le lacune sono tante, occorre progettare ad hoc un percorso di recupero.

Le Indicazioni nazionali vanno usate come traccia, ma anche corrette e integrate ove necessario, specie per gli aspetti creativi, emotivi e relazionali del processo di apprendimento.

Più analitica è la griglia, più mirato e consapevole può essere l’intervento didattico. La griglia di osservazione va predisposta prima di osservare i ragazzi e richiede di avere chiari gli obiettivi didattici ed educativi che dovrebbero essere stati raggiunti e i prerequisiti per quelli che si intende raggiungere con il percorso di recupero. Per esempio, per un ragazzo che deve iniziare la prima media, potremmo trovare fra i bisogni a cui prestare attenzione educativa questi: saper scrivere e leggere in corsivo, scrivere un testo corretto grammaticalmente e dotato di senso compiuto, studiare un argomento o portare a termine un compito, formulare frasi di senso compiuto e comprensibili in inglese, decodificare le espressioni facciali, gestire le relazioni con i coetanei, usare semplici algoritmi di calcolo, raccontare una storia, orientarsi nello spazio e muoversi con padronanza dei movimenti, collaborare con i compagni, dare un nome alle proprie emozioni, avere fiducia nelle proprie capacità, riconoscere il condizionamento e l’addomesticamento. Per ogni disciplina, si possono ovviamente predisporre traguardi di apprendimento specifici.

Le differenze individuali nell’apprendimento

Esistono tanti modi per imparare e ogni allievo ha un peculiare profilo di intelligenza e una modalità preferenziale per imparare. Lo psicologo Howard Gardner, sulla base di un’ampia ricerca condotta all’Università di Harvard, individuò già nel 19837 prima sei, poi otto diverse intelligenze, ritenute distinte sulla base di una serie di criteri precisi8: l’intelligenza ritmico-musicale e armonica, l’intelligenza visuo-spaziale, l’intelligenza linguistico-verbale, l’intelligenza logico-matematica, l’intelligenza corporeo-cinestetica, l’intelligenza personale (distinta in interpersonale e intrapersonale), l’intelligenza naturalistica, l’intelligenza esistenziale (quest’ultima con riserva). Ad esse, nel 2016, in un’intervista televisiva, sostenne di voler aggiungere l’intelligenza educativo-pedagogica “che permette di essere bravi nell’insegnare con successo ad altre persone”9.

Con questa famosa teoria, che suscitò le critiche degli psicometristi più legati alla quantificazione dell’intelligenza attraverso i test di Q.I., Gardner intendeva rilevare che a scuola si valorizzano soprattutto l’intelligenza logico- matematica e linguistico-verbale, trascurando una parte molto ampia del potenziale umano, come le abilità motorie (i. corporeo cinestetica), le abilità nella pittura, nel disegno, nelle arti plastiche (i. visuo-spaziale), il talento musicale (i. musicale), l’intelligenza emotiva (i. personale), l’attitudine a comprendere e a studiare il mondo della natura (i. naturalistica) o a farsi domande sul senso della vita (i. esistenziale, tipica dei filosofi). Dal suo punto di vista, più della quantificazione dell’intelligenza, per lo più correlata con il successo scolastico e quindi con due tipi più valorizzati di intelligenza, conta il profilo individuale, eminentemente qualitativo. Nessuno eccelle in tutte le intelligenze e ogni individuo presenta un profilo particolare, risultante dal grado di abilità in ciascuna area. Gardner definisce l’intelligenza come “il potenziale bio-psicologico di elaborare l’informazione che può essere attivato in un contesto culturale per risolvere problemi o creare prodotti che sono apprezzati all’interno di una cultura”10. Con questa definizione così comprensiva, Gardner sollecita fortemente la scuola a “sviluppare intelligenze e aiutare le persone a raggiungere obiettivi professionali e amatoriali che sono appropriati rispetto al loro particolare spettro di intelligenze. Le persone che vengono aiutate a realizzare questo obiettivo si sentono più coinvolte e competenti e perciò più inclini a servire la società in un modo costruttivo”11.

Un’educazione su misura non può dunque prescindere dalla valorizzazione di tutte le intelligenze e del potenziale creativo di ogni individuo. Perciò, bisogna trovare per ogni studente lo stile di insegnamento più adatto, utilizzare per ogni argomento importante diversi approcci e tener conto del fatto che, come ci insegna il grande psicopedagogista Jerome Bruner, esistono tre diversi sistemi di rappresentazione, ovvero tre diversi modi di organizzare ed elaborare le informazioni: uno iconico (si apprende per immagini), uno attivo (si apprende facendo con le mani) e uno simbolico (si apprende tramite parole e concetti). Bambini e ragazzi ne hanno almeno uno preferenziale. La strategia didattica migliore nel contesto della pedagogia riparativa è quella che sa insegnare usando tutti e tre i sistemi, cioè usando le mani, le immagini, i concetti e le parole e che in più ci mette il cuore, ovvero le emozioni e l’amore per l’insegnamento e per i propri allievi.

La motivazione ad apprendere

Le misure sanitarie adottate a scuola sembrano ideate apposta per distruggere la motivazione ad apprendere negli studenti, perciò diventa indispensabile riattivare in loro la voglia di imparare. Bambini e adolescenti sono naturalmente motivati ad apprendere, finché il contesto non spegne tale impulso interiore. La motivazione è “una configurazione organizzata di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a uno scopo”12. Nella motivazione c’è quindi un aspetto energetico, che dà l’attivazione e la spinta iniziale del comportamento, e uno direzionale, che orienta l’agire e lo sostiene nel tempo. Solitamente, in psicologia si distingue fra motivazioni primarie (legate a bisogni biologici di tipo omeostatico, come fame, sete, sesso e sonno, o innati specifici, come curiosità, bisogno di sentirsi competenti, bisogno di riuscita, bisogno di affiliazione), secondarie (legate a esigenze apprese a partire da bisogni biologici, come lavorare per mangiare) e superiori (legate a bisogni non dipendenti da bisogni biologici, come il bisogno di autorealizzazione, di conoscenza, di bellezza, di trascendenza).

Nel contesto scolastico, ha particolare rilevanza la distinzione fra motivazioni intrinseche e estrinseche: quando siamo motivati intrinsecamente, proviamo piacere per ciò che facciamo e non abbiamo bisogno di condizionamenti esterni per portarlo a termine; nella motivazione estrinseca, invece, la spinta ad agire ci viene dall’esterno, sotto forma di premi o punizioni. Nel primo caso, si è spinti a fare per la soddisfazione di fare, senza secondi fini (studiare per il piacere di studiare, perché la materia mi affascina o perché provo gusto a imparare cose nuove). Nel secondo caso, la meta è un tornaconto, una ricompensa che si ottiene attraverso quel comportamento (per es., il voto, l’approvazione dei genitori, la prospettiva di un lavoro allettante, il motorino…). Le motivazioni estrinseche provengono dall’ambiente, quindi sono per lo più esterne, mentre quelle intrinseche sono interne e scaturiscono dalla persona. Quando uno studente studia per motivazione estrinseca, sono i rinforzi, cioè i premi e le punizioni ricevuti nei diversi ambienti (famiglia, scuola, società) a mantenerlo motivato. Se invece studia per il piacere di studiare, quindi per motivazione intrinseca, la spinta a studiare viene da lui, più che dall’ambiente13.

Le motivazioni possono essere classificate in vari modi. Una distinzione possibile è quella fra motivazioni ludico-cognitive, che spingono a soddisfare bisogni cognitivi, cioè a esercitare la mente e a mantenerla in efficienza, più che a modificare la realtà, e quindi hanno un aspetto ludico, di gioco, e motivazioni realistico-sociali, che derivano da bisogni sociali e sono tipiche delle specie che vivono in gruppi più o meno organizzati, fra cui l’uomo e i primati. Sono realistiche, perché spingono ad agire effettivamente nel mondo sociale.

Sono ludico-cognitive la curiosità, che ci rende bisognosi di stimoli continui e sempre nuovi, il bisogno di sentirsi competenti e di mettere alla prova le proprie abilità (need for competence), la motivazione di accuratezza (P. E. Tetlock, 1985), che ci spinge a impegnarci per comprendere a fondo e a fare le cose con cura, per la percezione di dover rendere conto ad altri, la motivazione di chiusura cognitiva (A.W. Kruglanski, D. M. Webster., 1996), che, all’opposto, ci spinge ad arrivare in fretta a una conclusione, magari poco accurata, per risolvere in fretta l’ambiguità e l’incertezza; sono realistico-sociali il bisogno di affiliazione, che ci spinge a cercare compagnia, approvazione e supporto sociale, il bisogno di riuscita (need for achievement), che ci orienta al successo, il bisogno di potere, che ci motiva all’autoaffermazione (D. McClelland, 1987). Curiosità e need for competence sono sicuramente motivazioni innate a base biologica, perché la deprivazione di stimoli e l’impossibilità di esercitare le proprie abilità provocano danni gravi all’equilibrio psichico delle persone. Per questo, impedirne il soddisfacimento costituisce una forma di tortura. Sarebbe da indagare a fondo quanto l’assurda reclusione in casa abbia minato la salute psichica dei bambini, impedendo loro l’esplorazione e l’attività fisica all’aperto o nei contesti educativi. La ricerca è ampia e unanime sugli effetti drammatici della deprivazione sensoriale e della perdita di controllo sull’ambiente.

Nel contesto dell’apprendimento, è comune la domanda se siano preferibili le motivazioni intrinseche o quelle estrinseche. In realtà, non esiste una risposta semplice e univoca a domande di questo tipo. Sono in gioco tanti fattori psicologici, come l’assetto motivazionale o gli stili attributivi, fattori relazionali, come il tipo di relazione che si instaura con l’insegnante, fattori contestuali, come le norme sociali vigenti nel contesto scolastico, sociale o culturale. In linea di massima, oggi si tende a privilegiare le motivazioni intrinseche, perché più soddisfacenti sul piano umano, benché l’organizzazione scolastica di per sé faccia ampio ricorso ai rinforzi, sotto forma di voti, giudizi, pressioni, rimproveri, titoli di studio.

Studiare per il piacere di imparare e di mettersi alla prova rende l’esperienza indubbiamente migliore, perché accompagnata da emozioni positive che rendono più agevole impegnarsi e non rendono lo studio un’attività faticosa ed estraniante, che si porta avanti solo per costrizione o per senso del dovere. Se uno studente non si sente manipolato dall’esterno, instaura più volentieri relazioni armoniose e meno conflittuali e competitive, perché vengono meno la spinta alla ricompensa dall’esterno e il confronto con gli altri.

Inoltre, quando la motivazione è intrinseca non occorre un continuo controllo dall’esterno, perché l’attività viene condotta spontaneamente. Tuttavia, da sola, la motivazione intrinseca può venir meno nei momenti in cui si richiedono sforzo e disciplina per raggiungere l’obiettivo e può spingere a seguire solo il proprio interesse, trascurando materie o argomenti che sembrano poco interessanti. A scuola, per esempio, lasciare che siano gli alunni a decidere che cosa studiare in base ai propri interessi può significare cadere in un insegnamento dispersivo, che non tiene conto del compito istituzionale di tramandare un determinato sapere. Ryan e Deci (2000) distinguono inoltre fra due tipi di motivazione estrinseca, uno dipendente esclusivamente dai rinforzi e uno che dipende da un atto di volizione individuale, che riflette un’intima accettazione del valore o dell’utilità di un compito: per esempio, studiare per non essere punito dai genitori o perché vuole portare a termine un corso di studi. La seconda è indubbiamente più forte e attivante della prima.

I diversi tipi di motivazione (intrinseca ed estrinseca) interagiscono fra loro e si influenzano l’un l’altro. Per esempio, l’uso eccessivo di premi e punizioni può disgustare l’allievo e portarlo a non amare più lo studio in sé. In un famoso esperimento, Lepper (Lepper, Greene, Nisbett, 1973) dimostrò che la motivazione estrinseca elimina quella intrinseca. Lepper suddivise i bambini di una scuola d’infanzia, che amavano disegnare, in tre gruppi: al primo, i ricercatori chiesero di disegnare in cambio di un premio (ricompensa e aspettativa di ricompensa); al secondo chiesero di disegnare e poi diedero un premio, senza prometterlo prima (ricompensa senza aspettativa); al terzo chiesero di disegnare, ma senza promettere nulla e senza dare alcuna ricompensa (senza ricompensa e senza aspettativa). A distanza di tempo, tornarono nella scuola e chiesero nuovamente ai bambini di disegnare, constatando che i bambini del primo gruppo, che avevano disegnato in cambio di un premio, non amavano più disegnare. La motivazione estrinseca aveva sostituito quella intrinseca. È esperienza di molti noi che, quando trasformiamo un hobby in un lavoro, l’entusiasmo iniziale decresce fino a scomparire e con esso l’interesse per quella attività. Questo è il risultato di un sistema motivazionale basato sui voti e sui rinforzi14 o sulle punizioni. I bambini iniziano la scuola con entusiasmo e via via lo perdono quando cominciano ad arrivare i voti, specie con valutazioni negative e note di condotta. Si ritrovano o a studiare per un voto positivo o a cercare di evitare un voto negativo. In entrambi i casi, perdono il piacere di imparare. A volte arrivano alle superiori completamente rovinati e del tutto privi di interesse per lo studio. Come scrisse Lepper nello studio citato, “un problema centrale del nostro sistema educativo è la sua incapacità di conservare l’interesse intrinseco all’apprendimento e all’esplorazione che il bambino sembra possedere al suo primo ingresso a scuola. Al contrario […] il processo di scolarizzazione sembra minare l’interesse spontaneo dei bambini al processo di apprendimento in sé”15. Si può quindi comprendere meglio l’effetto demotivante di un sistema coercitivo di ricompense, controlli e punizioni come quello orwelliano della scuola pandemica che si innesta su un sistema di istruzione già in sé problematico.

Anche un forte need for achievement può diminuire le motivazioni intrinseche e potenziare le estrinseche. La motivazione al successo spinge l’assetto motivazionale verso l’estrinseco. A sua volta, la paura dell’insuccesso (McClelland et al., 1953) può avere come effetto la scelta di un livello di rendimento regolato essenzialmente in base ai rinforzi, a seconda dei voti e del grado di approvazione che si ottiene. La presenza di rinforzi spinge infatti a scegliere compiti più facili, per evitare l’insuccesso (Harter, 1978a). Spesso nel caso tipico del ragazzo che assolutamente non vuole lavorare per avere un voto maggiore della sufficienza c’è questo meccanismo di interazione fra need for achievement e motivazioni estrinseche16.

Hanno un’influenza sulla motivazione pure l’ambiente e il filtro dell’elaborazione cognitiva personale. Per esempio, un voto alto, a seconda di come viene interpretato, può funzionare da premio e soddisfare motivazioni estrinseche o essere preso per un feedback sul proprio operato e soddisfare il need for competence o invece demotivare, se l’insegnante largheggia con le valutazioni positive e l’alunno non percepisce la differenza fra una prestazione buona e una mediocre. In quest’ultimo caso, si ottiene pure una diminuzione dell’autostima (Dweck, Bempechat, 1983).

Ma anche il clima della classe e le idee circolanti influiscono sulla percezione dell’allievo.

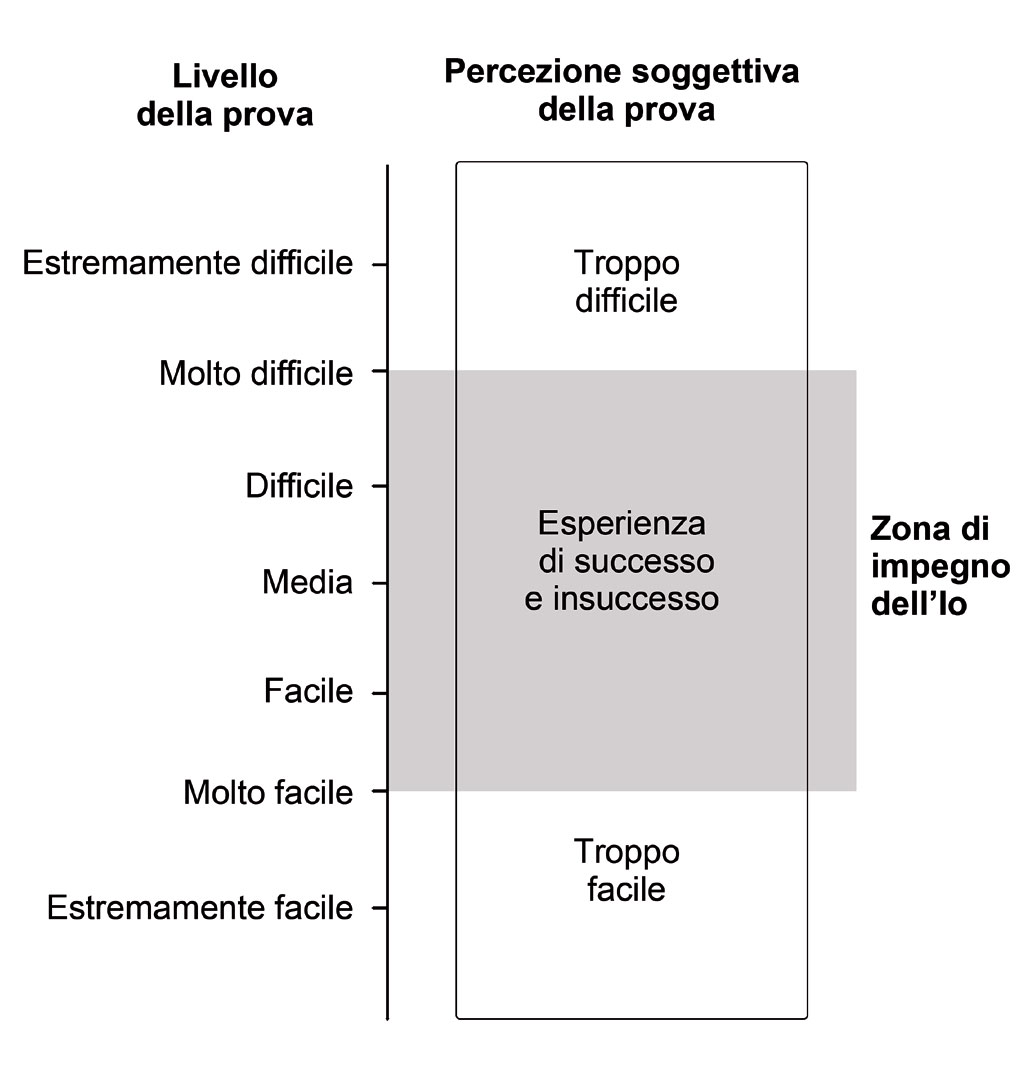

Lo psicologo Ferdinand Hoppe (1930), allievo di Kurt Lewin, studiò la motivazione all’apprendimento in relazione al livello di aspirazione, osservando come le persone abbiano la tendenza a elevare le proprie mete dopo i successi e ad abbassarle dopo gli insuccessi. Si tende infatti a impegnarsi in un compito che non appaia né troppo facile né troppo difficile, per evitare sia l’insoddisfazione che deriva dalla mancanza di sfida sia il senso di fallimento che segue all’insuccesso (vedi diagramma seguente). Tutti questi studi mettono in evidenza il fattore demotivante costituito dall’insuccesso ripetuto, che spinge l’alunno ad averne paura e a darsi obiettivi troppo elevati per giustificare il fallimento o troppo facili per evitare l’insuccesso.

Il livello di aspirazione che orienta la motivazione all’apprendimento sarebbe quindi il risultato di una sorta di compromesso fra due tendenze opposte: il desiderio di evitare una delusione associata all’insuccesso, che abbassa il livello di aspirazione, e il desiderio di avere successo che porta invece a porsi mete più elevate.

In breve: il successo motiva e l’insuccesso demotiva. Le persone sono più motivate a svolgere le attività in cui riescono meglio. Il “principio di sfida ottimale” (Harter, 1978b; 1982) invita gli insegnanti a stabilire obiettivi scolastici che si collochino a debita distanza tra l’assenza di sfida (noia) e il suo eccesso (ansia) (flow cognitivo).

Per essere motivato intrinsecamente, un allievo ha bisogno di soddisfare tre bisogni fondamentali (Deci e Ryan, 1985):

- Il bisogno di autonomia, inteso come tensione a orientare le proprie azioni verso obiettivi autodeterminati e secondo modalità scelte personalmente, per esempio impegnarsi ad approfondire un argomento che appassiona, nei modi che si preferiscono;

- Il bisogno di competenza, definibile come tendenza dell’individuo ad acquisire conoscenze (sapere) e abilità (saper fare) in un dato ambito, nel quale si vuole diventare esperti;

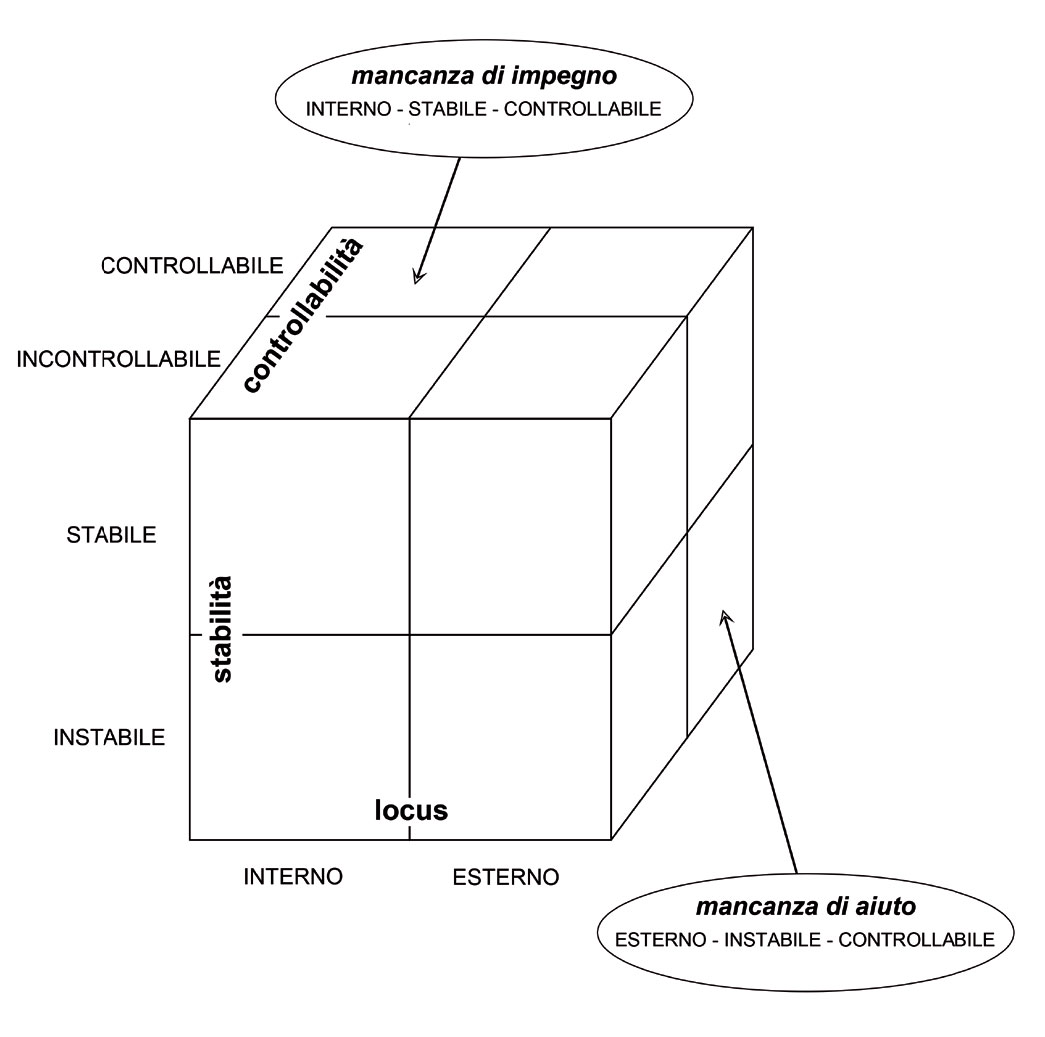

- Il bisogno di legame affettivo con gli altri, cioè di essere coinvolto in una relazione sociale con i coetanei e con gli insegnanti17.